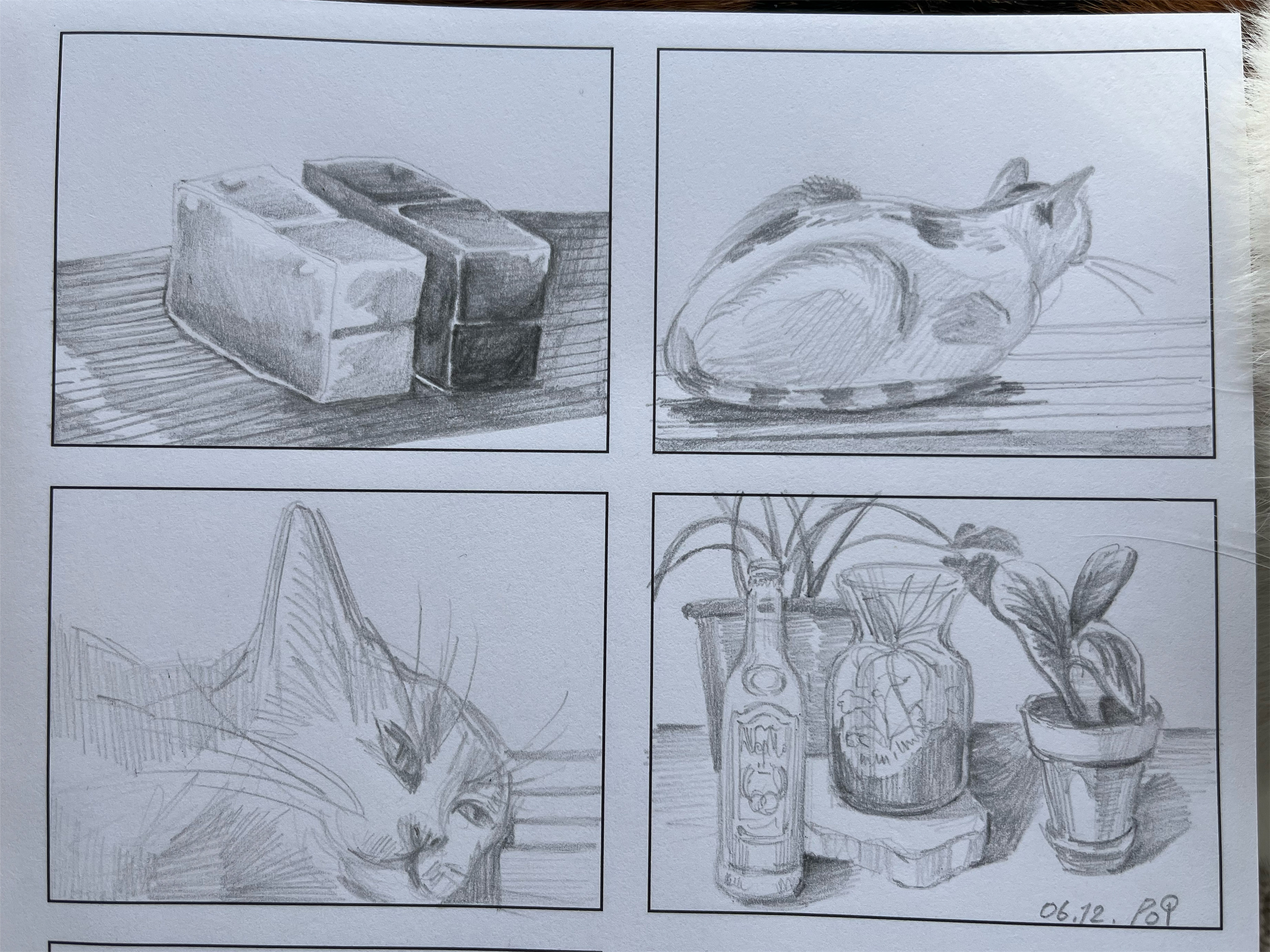

0612 월 / 그림 나침반 / 긴개

바다에 뛰어드는 사람을 그렸다. 지구상의 모든 생명을 빚어낸 바다. 우리 모두의 고향. 우리 중 누군가는 그곳에 돌아가고 싶을지도 모르잖아. 그래서 첨벙 바다로 뛰어든 사람을 그렸다. 바닷물고기의 점박이 무늬가 가득한 노란 사람이었다. 수면 위에서부터 아래로 뻗어가는 빛도 넣고 싶었다. 그 사이로 해초가 넘실거렸으면 좋겠다. 그런데 한참을 매달려 그렸건만 마음에 들지 않았다. 해초는 옥상 방수 페인트를 바른 듯한 초록색이다. 게다가 얇게 하늘거리는 대신 두꺼운 꼬챙이가 휘청휘청 휘어진 꼴이 되었다. 노란 인간은 시원하게 첨벙 뛰어드는 대신 물에 깜짝 놀라 버둥거리는 꼴이다. 어디서부터 이런 그림이 만들어졌을까. 이렇게 낯설고 답답한 그림을 내가 직접 그렸다. 여러모로 믿기지 않는 작품.

연습만이 살 길이라기에 두 장을 더 그렸다. 다른 선, 다른 방식으로. 놀랍게도 첫 번째 그림보다 더 끔찍하다. 좋아하는 작가의 화풍이라도 참고해보려 했으나 결국 누구의 것도 되지 못했다. 잘 그리고 싶은 욕망 사이로 절망이 삐져나온다. 그림 좀 못 그렸다고 뭘 속상해 하나. 대충 그리고 잊으면 될걸. 세 장 그려놓고 어떻게 근사한 그림이 나오길 기대하고 있어. 현실 모르는 욕심으로 헛발질만 거셌다. 에라이. 정신 차려 이 사람아.

너, 스스로를 굉장한 사람으로 여겨왔지. 자기 그림에 깜짝 놀란 것도 그래서야. 맞지? 근 일 년 간 뭔가를 제대로 그려본 적도 없으면서 어떻게든 그럴듯한 이미지가 나올 거라고 기대했잖아. 맡겨놓은 것도 없이 전당포에 찾아갔구만. 인스타그램 피드를 엄지로 슥슥 넘기기만 해도 멋진 그림이 가득 나오니 그 정도는 만만해 보였나 봐. 그래서 내 눈앞의 흰 화면도 슥슥 채워가면 얼추 비슷한 곳에 닿을 줄 알았겠지. 아닐세! 해가 어디에서 뜨는지도 모르는 맹추야. 하물며 글씨를 예쁘게 쓰는 데에도 연습이 필요한 법인데 어찌 그림을 연습 없이 잘 그리고 싶어한단 말이야. 로또 사지도 않고 상금 쓸 데를 정하고 있어!

하지만 나는 다시 내 손을 꼭 잡는다. 잘 그리고 싶은 게 뭐가 나빠. 현실과 이상의 간극을 메꿔가는 것이 발전이지. 고민해서 더 잘 그려보면 되잖아. 괜찮아. 너 대단한 사람도 아니지만 번뜩이는 구석도 있어. 방법을 찾아보자. 어떻게 하면 더 잘 그려갈까.

손보다 먼저 머리로 그려보는 것도 좋을지 몰라. 무작정 펜을 골라 곧바로 손을 움직이는 대신 우선 눈을 감고 머릿속에 그림을 그려보는 거지. 차가운 바다에 들어갔다고 상상해. 해초가 물속에서 이리저리 흔들리고 빛이 바닷물 사이로 비치는 모습을 오랫동안 구석구석 살펴봐. 그중 특히 붙잡고 싶어지는 인상이 있을 거야. 춤추는 해초 위로 빛이 반짝이며 흩어지는 순간, 물결로 일렁이는 피부 같은 것. 그런 다음 두 눈을 뜨는데, 이때 머릿속 그림을 꺼버리면 안 돼. 머릿속 그림은 여전히 켜둔 채 그 그림을 눈앞에 옮겨보는 거야. 상상 속의 그림과 눈앞의 그림이 최대한 비슷해지도록 집중하는 거지. 길을 잃어도 괜찮아. 다시 눈을 감으면 그만이야.